История Восточного павильона

Зубов А.Ф. Летний сад. Гравюра. 1717.

XIX век

В первое десятилетие XIX века в бывшем дворце размещались и государственные учреждения и частные квартиры.

Здание Восточного павильона в 1802 г. занимал «Капитул российского кавалерского ордена» – канцелярия, созданная Павлом I, в ведении которой были все российские награды и почетные звания.

1 июля 1817 г. император Александр I назначил Николая Павловича шефом батальона и генерал-инспектором по инженерной части. Одним из первых шагов нового генеpaл-инспектора стало учреждение Инженерного училища в 1819 г. на базе специальной Инженерной школы при Чертежной экспедиции.

Михайловский замок вместе с павильонами был передан Инженерному ведомству для Главного (впоследствии Николаевского) Инженерного училища.

До 1822 г. в Восточном павильоне проходили занятия кондукторов (юнкеров) Инженерного училища, позже – Гвардейской берейторской школы и фехтовальной школы гвардейских полков.

B 1823 г. по именному указу Александра I бывшая парадная резиденция императора Павла получила новое название – Инженерный замок. Начались работы по приспособлению его помещений под училище и Инженерный департамент.

Были засыпаны Церковный канал и каналы вокруг площади Коннетабля, разобраны главные въездные ворота Михайловского замка, демонтированы арматуры по углам здания и скульптуры на фронтонах.

По мере того как замок терял облик императорского дворца, формировалось и крепло расположившееся здесь новое военно-учебное заведение, необходимость которого уже давно назрела в России.

Многие из выпускников Николаевского Инженерного училища составили славу и гордость России: герой Севастополя граф Эдуард Тотлебен, герой русско-турецкой войны Федор Радецкий, герой Порт-Артура Роман Кондратенко, писатели Федор Достоевский и Дмитрий Григорович, композитор Цезарь Кюи, ученые Иван Сеченов и Павел Яблочков, епископ Игнатий Брянчанинов и другие.

XX век

После революции Михайловский (Инженерный) замок и оба павильона были заняты Первыми Инженерными Петроградскими командными курсами. В течение последующих лет учебное заведение несколько раз переименовывалось. Незадолго до Великой Отечественной войны Ленинградскому Краснознаменному военно-инженерному училищу было присвоено имя А.А. Жданова.

В 1942–1943 гг. замок и павильоны подверглись неоднократным воздушным бомбардировкам и наземным обстрелам.

В течение 1947–1949 гг. были выполнены первоочередные реставрационные работы дворцового комплекса Михайловского замка: восстановлены фасады зданий и перекрытия, проведена консервация сохранившихся фрагментов отделки.

В 1951 г. согласно постановлению Совета министров СССР Инженерный замок был передан в ведение ВМФ для размещения учебных заведений и библиотеки.

Летом 1960 г. Министр обороны принял решение о передислокации военно-инженерного училища в Калининград.

С 1960 по 1993 гг. в помещениях замка располагались различные государственные учреждения.

9 марта 1994 г. было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о передаче Инженерного замка

в оперативное управление Государственному Русскому музею.

XXI век

С 2001 г. по настоящее время в здании Восточного павильона Михайловского замка располагается Служба «Российский центр музейной педагогики и творческих инициатив» Русского музея.

В первое десятилетие XIX века в бывшем дворце размещались и государственные учреждения и частные квартиры.

Здание Восточного павильона в 1802 г. занимал «Капитул российского кавалерского ордена» – канцелярия, созданная Павлом I, в ведении которой были все российские награды и почетные звания.

1 июля 1817 г. император Александр I назначил Николая Павловича шефом батальона и генерал-инспектором по инженерной части. Одним из первых шагов нового генеpaл-инспектора стало учреждение Инженерного училища в 1819 г. на базе специальной Инженерной школы при Чертежной экспедиции.

Михайловский замок вместе с павильонами был передан Инженерному ведомству для Главного (впоследствии Николаевского) Инженерного училища.

До 1822 г. в Восточном павильоне проходили занятия кондукторов (юнкеров) Инженерного училища, позже – Гвардейской берейторской школы и фехтовальной школы гвардейских полков.

B 1823 г. по именному указу Александра I бывшая парадная резиденция императора Павла получила новое название – Инженерный замок. Начались работы по приспособлению его помещений под училище и Инженерный департамент.

Были засыпаны Церковный канал и каналы вокруг площади Коннетабля, разобраны главные въездные ворота Михайловского замка, демонтированы арматуры по углам здания и скульптуры на фронтонах.

По мере того как замок терял облик императорского дворца, формировалось и крепло расположившееся здесь новое военно-учебное заведение, необходимость которого уже давно назрела в России.

Многие из выпускников Николаевского Инженерного училища составили славу и гордость России: герой Севастополя граф Эдуард Тотлебен, герой русско-турецкой войны Федор Радецкий, герой Порт-Артура Роман Кондратенко, писатели Федор Достоевский и Дмитрий Григорович, композитор Цезарь Кюи, ученые Иван Сеченов и Павел Яблочков, епископ Игнатий Брянчанинов и другие.

XX век

После революции Михайловский (Инженерный) замок и оба павильона были заняты Первыми Инженерными Петроградскими командными курсами. В течение последующих лет учебное заведение несколько раз переименовывалось. Незадолго до Великой Отечественной войны Ленинградскому Краснознаменному военно-инженерному училищу было присвоено имя А.А. Жданова.

В 1942–1943 гг. замок и павильоны подверглись неоднократным воздушным бомбардировкам и наземным обстрелам.

В течение 1947–1949 гг. были выполнены первоочередные реставрационные работы дворцового комплекса Михайловского замка: восстановлены фасады зданий и перекрытия, проведена консервация сохранившихся фрагментов отделки.

В 1951 г. согласно постановлению Совета министров СССР Инженерный замок был передан в ведение ВМФ для размещения учебных заведений и библиотеки.

Летом 1960 г. Министр обороны принял решение о передислокации военно-инженерного училища в Калининград.

С 1960 по 1993 гг. в помещениях замка располагались различные государственные учреждения.

9 марта 1994 г. было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации о передаче Инженерного замка

в оперативное управление Государственному Русскому музею.

XXI век

С 2001 г. по настоящее время в здании Восточного павильона Михайловского замка располагается Служба «Российский центр музейной педагогики и творческих инициатив» Русского музея.

XVIII век

Территорию, где ныне располагаются оба павильона в петровскую эпоху занимал Летний сад – от Невы до Большой перспективной дороги (Невского проспекта). К 1740 г. на берегу Мойки стоял Летний дом императрицы Анны Иоанновны.

В 1741 г. архитектор Франческо Бартоломео Растрелли начинает строительство Летнего дворца для новой правительницы – Елизаветы Петровны. В отдаленной части сада, рядом с Невским проспектом был отведен участок под Слоновый двор для размещения диковинных подарков персидского шаха. Ежегодно торжественный переезд императрицы из зимней резиденции сопровождался пышными церемониями под артиллерийский салют.

20 сентября 1754 г. в Третьем Летнем дворце родился великий князь Павел Петрович.

В 1796 г. в первый же месяц царствования Павел I издал указ о сооружении Михайловского замка на месте обветшавшего дворца. 1 февраля 1801 г. императорский двор переехал в новый дворец.

Парадной резиденцией Михайловскому замку довелось пробыть всего 40 дней.

После трагической смерти Павла I 11 марта 1801 г. семья императора навсегда покинула замок.

Восточный павильон – часть грандиозной императорской резиденции, возведенной по указу императора Павла I в 1796–1800 гг. Центром архитектурного ансамбля стал Михайловский замок с площадью Коннетабля (от фр. сonnétable – главнокомандующий армией) перед южным фасадом, на которой в 1800 г. был установлен бронзовый памятник Петру I работы скульптора Бартоломео Карло Растрелли.

До 1823 г. площадь была окружена рвом с подъемными мостами.

В композиционном единстве с замком архитектор Василий Баженов спроектировал два одинаковых по архитектуре павильона, ныне открывающих Кленовую аллею, ведущую к монументу.

Возглавивший после него строительство архитектор Винченцо Бренна, внес в проект заметные изменения.

Оба павильона представляют собой в плане овалы, усложненные выступами. Нижние этажи декорированы рустом и украшены барельефами на сюжеты античных мифов о странствиях Диониса (работа скульптора Федора Гордеева), верхние – изящными ионическими колоннами.

Несмотря на небольшие размеры, павильоны производят впечатление монументальных сооружений и исполняют роль связующего звена между замком и городской застройкой.

Территорию, где ныне располагаются оба павильона в петровскую эпоху занимал Летний сад – от Невы до Большой перспективной дороги (Невского проспекта). К 1740 г. на берегу Мойки стоял Летний дом императрицы Анны Иоанновны.

В 1741 г. архитектор Франческо Бартоломео Растрелли начинает строительство Летнего дворца для новой правительницы – Елизаветы Петровны. В отдаленной части сада, рядом с Невским проспектом был отведен участок под Слоновый двор для размещения диковинных подарков персидского шаха. Ежегодно торжественный переезд императрицы из зимней резиденции сопровождался пышными церемониями под артиллерийский салют.

20 сентября 1754 г. в Третьем Летнем дворце родился великий князь Павел Петрович.

В 1796 г. в первый же месяц царствования Павел I издал указ о сооружении Михайловского замка на месте обветшавшего дворца. 1 февраля 1801 г. императорский двор переехал в новый дворец.

Парадной резиденцией Михайловскому замку довелось пробыть всего 40 дней.

После трагической смерти Павла I 11 марта 1801 г. семья императора навсегда покинула замок.

Восточный павильон – часть грандиозной императорской резиденции, возведенной по указу императора Павла I в 1796–1800 гг. Центром архитектурного ансамбля стал Михайловский замок с площадью Коннетабля (от фр. сonnétable – главнокомандующий армией) перед южным фасадом, на которой в 1800 г. был установлен бронзовый памятник Петру I работы скульптора Бартоломео Карло Растрелли.

До 1823 г. площадь была окружена рвом с подъемными мостами.

В композиционном единстве с замком архитектор Василий Баженов спроектировал два одинаковых по архитектуре павильона, ныне открывающих Кленовую аллею, ведущую к монументу.

Возглавивший после него строительство архитектор Винченцо Бренна, внес в проект заметные изменения.

Оба павильона представляют собой в плане овалы, усложненные выступами. Нижние этажи декорированы рустом и украшены барельефами на сюжеты античных мифов о странствиях Диониса (работа скульптора Федора Гордеева), верхние – изящными ионическими колоннами.

Несмотря на небольшие размеры, павильоны производят впечатление монументальных сооружений и исполняют роль связующего звена между замком и городской застройкой.

Алексеев Ф.Я. Вид на Михайловский замок

и площадь Коннетабля в Петербурге. 1800.

и площадь Коннетабля в Петербурге. 1800.

Щукин С.С. Портрет императора Павла I. 1797.

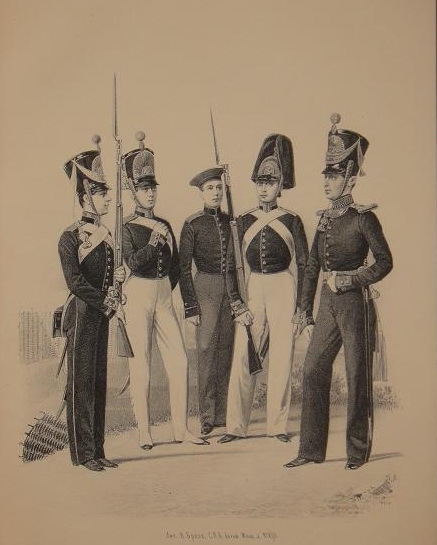

Офицеры и кондукторы Инженерного училища. 1826 - 1855.

Макет Михайловского замка и павильонов.

Георгиевский зал Михайловского замка. Занятия юнкеров. Фото 1903 г.

Фрагмент барельефа

Современный вид здания

Павильоны Михайловского замка.

Фото-тинто-гравюра. 1910-1915 гг.

Фото-тинто-гравюра. 1910-1915 гг.